薬剤部

薬剤部では、患者さんの健康を薬物療法で支えることを目指し、活動しています。

入院中は、医師や看護師などと協力しながら、適切な薬物療法を提供します。また退院後も、地域の医療スタッフと連携して、薬物療法がスムーズに続けられるようサポートします。

調剤業務

入院患者さんの内服薬や注射薬を主に調剤しています。

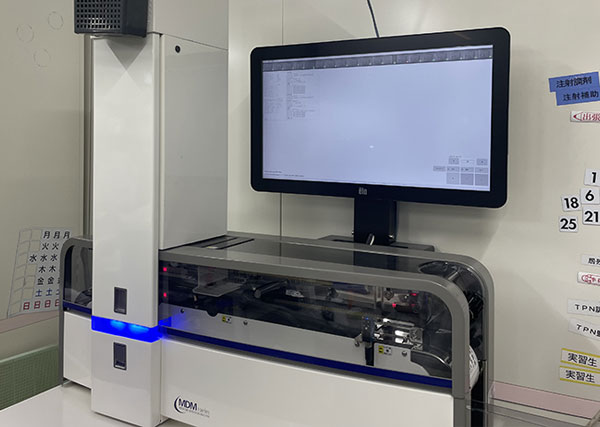

当院は高齢の患者さんが多いため、お薬の飲み間違いを防ぐために、一回分ごとにまとめる「一包化調剤」を行い、服薬をサポートしています。また、調剤の最終確認(監査)には 自動鑑査システムを導入しており、調剤の安全性を高めながら、業務を効率化しています。

DI業務

医薬品の情報を収集し、提供することも薬剤師の大切な仕事です。患者さんからの薬に関するご質問に対応するほか、院内で発生した副作用情報を収集して報告したり、医薬品の安全に関する新しい情報を共有したりすることで、医薬品の適正使用に貢献しています。

病棟業務

各病棟に担当薬剤師を配置し、入院から退院後まで、患者さんの薬物療法を継続的に管理しています。医薬品情報の担当薬剤師とも密に連携し、患者さん一人ひとりに最適な薬物療法を提供できるよう努めています。

後発医薬品の使用促進

当院では、厚生労働省の方針に従い、ジェネリック医薬品(後発医薬品)やバイオシミラー(バイオ後続医薬品)を積極的に採用しています。

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分・効き目・安全性が確認されたお薬で、研究開発費用が抑えられているため、安価に提供できます。

バイオシミラーも同様に、先行するバイオ医薬品と品質・有効性・安全性が同等と認められており、例えばインスリン製剤などで使用されています。

これらの薬を使用することで、患者さんの経済的な負担を軽減することが期待されます。お使いの先発医薬品からの変更などの際は、ご本人もしくはご家族等にご案内いたします。ご不明な点がありましたら、主治医または薬剤師にお気軽にご相談ください。

「ポリファーマシー」への取り組み

ポリファーマシーという言葉をご存じでしょうか?

これは、多くの薬を服用することで、かえって副作用が増えたり、薬が正しく飲めなくなったりする状態を指します。単純に薬の数が多いことだけが問題なのではなく、その内容や組み合わせが患者さんに合っているかが重要になります。

当院では、この問題に対しポリファーマシー委員会を中心に取り組んでいます。入院中は急性期治療に使う薬以外にも、普段飲んでいるお薬を見直す良い機会です。患者さんに最適な薬物療法を提供するため、お持ちいただいたお薬の内容を変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

委員会活動

薬剤師は、薬の専門家として、院内のさまざまな委員会に参加しています。

チーム医療の一員として、その専門性を生かしながら、より安全で質の高い医療の提供に貢献しています。

| 医療安全管理委員会 | 医薬品の安全使用に関する体制づくりを担っています。 |

|---|---|

| 病院感染対策委員会 | 感染対策を推進し、特に抗菌薬や消毒薬の適正使用に取り組んでいます。 |

| 薬事委員会 | 院内採用薬の選定や後発医薬品の採用状況の管理を行っています。電子カルテの薬品マスター管理も担当しています。 |

| ポリファーマシー委員会 | 入院時の処方見直しを通じて、栄養や活動などの生活機能を含めた包括的評価を実施し、多職種で薬物療法を検討しています。 |

そのほか、以下の委員会にも参加し、病院全体の医療向上に貢献しています:心臓リハビリテーションカンファレンス、NST委員会、褥瘡委員会、サービス向上委員会、健康教室委員会、輸液療法委員会、PCT委員会など。

持参薬の取り扱いについて

入院の際には、現在服用されているすべてのお薬を忘れずにお持ちください。

お持ちいただいたお薬は、薬剤師が確認し、主治医と相談して入院中にそのまま使うか、一時的に中止するかを判断します。中止となったお薬も、病状に応じて退院後の治療で再び使用するかを検討します。

お薬に関してご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。退院後も、かかりつけ薬局の薬剤師にご相談いただくことをお勧めします。

自己研鑽

薬剤師としての専門性を高め、より質の高い医療を提供するため、自己研鑽に力を入れています。

定期的に部署内での勉強会を開催し、新しい知識や情報を学ぶ機会を設けています。また、学会や研修会への参加・発表を通じて、日々の業務を振り返り、さらなるスキル向上を目指しています。

専門性の証明となる「専門薬剤師」や「認定薬剤師」の資格取得も積極的に推進しています。

<認定資格取得実績>

- 病院薬学認定薬剤師

- 感染制御認定薬剤師

- 抗菌化学療法認定薬剤師

- 緩和薬物療法認定薬剤師

- 認定実務実習指導薬剤師

- NST専門療法士

- 日本糖尿病療養指導士

- 心不全療養指導士

- リハビリテーション栄養指導士

- 医療情報技師

- 診療について