特集・コラム

Ⅰ 当院救急部について

原土井病院においては以前より平日の日勤帯に、高齢者救急の軽症・中等症例を応需して参りました。また2024年度からは高次救急病院の依頼により軽症例の転院搬送を積極的に受け入れ、同年の実績は約100例に上りました。日常的に各機関との連携を密に図った結果、その内90例超は当日中の搬送となりました。

2025年7月、当院念願の救急部を開設致しました。地域の救急病院や近隣の先生方と多くの情報を共有し、地域医療の発展に寄与出来ればと存じます。

Ⅱ 救急医学

救急医学とは内科各疾患、外傷、熱傷、中毒、環境異常等の急性期病態を迅速に受け入れ、直ちに生理学的安定化を図り診断、治療を開始する診療形態を主とします。必要に応じ適切な診療科と連携して診療に当たります。

救急科診療が一般科診療と異なる点は傷病者自身の状態が不安定であること、緊急度が高いこと、疾患範囲は膨大で処理情報が大量であること等が挙げられます。

また傷病者本人の意識が無いため本人からの情報収集は不可能となります。従って救急医師はバイタルサインや身体所見、検査、薬剤処方歴などの客観情報で物事を判断して行かなければなりません。救急部医師の他の主な業務として救急隊員による救護体制の質を担保すること、ドクターカー、ドクターヘリ等の院外救急体制の指導、急性期災害医療への対応等が挙げられます。そこでは病院前における偶然的、社会的要素が傷病者自身の予後に大きな影響を及ぼすことが多いのも特徴です。

これまで福岡地区、粕屋地区、筑豊地区の主要な救急施設において多くの研修医、救急救命士、看護師、学生に対し救急講義を行って来ましたが、その内容も多岐に亘ります(図1)。

Ⅲ 危機管理について

救急外来には様々な症例が搬送されて来ます。内科系疾患においては一次、二次救命処置が、外科系疾患においては外傷初期診療がそれぞれ基本となり、その基礎的学問として生体侵襲学*の理解が必要となります。しかしながら何と言っても救急医療に携わる者には、十分な危機管理感覚を備えていることが要求されます(図2)。

救急外来には様々な症例が搬送されて来ます。内科系疾患においては一次、二次救命処置が、外科系疾患においては外傷初期診療がそれぞれ基本となり、その基礎的学問として生体侵襲学*の理解が必要となります。しかしながら何と言っても救急医療に携わる者には、十分な危機管理感覚を備えていることが要求されます(図2)。

危機管理学とは、発生が予想される災害または既に起きてしまった事故に対して、その被害を最小化するための意思決定者や当事者の行動学のこととされます。希望的な観測を避けて、事実を事実として受け止めることが重要であり、的確な判断力や即断性が要求されます。

危機管理が主たる役割の部署では、健全な恐怖心を持ちトラブル発生の前兆を正しく感じ取る能力を有する人々や、事態の展開を想像して解決へ向かうシナリオを描ける人材が求められます。そこでは、

- ■平時からシミュレーションを怠らない

- ■悪い情報を無視しない

- ■現場で現物の現実をみる

- ■科学的な事実を軽視してはいけない

- ■スピードは能力である

等の多くの心掛けが必要です。

また、リーダーシップとは、一人の人間が、心からの信頼、尊敬を得ることにより、その集団の思考、計画、行為を指揮できる技術ないし天分と定義されています。従って、リーダーは圧倒的な危機対応能力、教養、品格を有することが必要で、それらを日常的に陶冶して行かなければなりません。

私たちは、医療現場では起こり得ることは全て起こる、危機管理時においては平時とは考え方を180度反転させることが必要である、を念頭において救急診療を進めて行きたいと思います。

- *生体侵襲学

- 感染、外傷など外部からの攻撃に対する生体の免疫防御反応に関する学問

Ⅳ 災害医療

災害は、自然災害、人為災害、特殊災害の3つに分類されます。

自然災害とは、広域に起こる地震、台風、火山噴火、津波等による被害であり、人為災害とは列車、航空機、船舶による大規模交通事故や、多くの群衆によるマスギャザリング等が原因として挙げられます。

さらに特殊災害とはあらゆる形で起こる複合災害や、テロ、紛争、難民等の社会災害を指します。近年では、

- ■化学(Chemical)

- ■生物(Biological)

- ■放射(Radioactive)

- ■核(Nuclear)

- ■爆発物(Explosive)

を併せてCBRNE(シーバーン)テロと称しております。これまでに起きた重大事故を検証して行くと、様々な要素が絡んでいることに気付かされます。(図3)

Ⅴ 近年の重大事故

2024年年頭の1月1日と2日は、国内外に大きな衝撃を与えた災害史に刻まれる2日間でした。1日には能登半島地震、翌2日には羽田空港滑走路上での海上保安庁の輸送機と日本航空のエアバスの衝突事故という、過酷な災害が連続して引き起こされました。

能登の地震は、「暴火」の地震である関東大震災、「倒壊」の阪神淡路大震災、「暴海」の東日本大震災の各要素が複雑に絡んだ地震で、600名の尊い命が失われました。

翌日の羽田空港の事故においては、衝突した両機に激しい火災が引き起こされました。JAL機では乗務員の誘導により、僅か10分間のうちに搭乗していた400名全員が機外に誘導されるという、驚愕の救出劇が展開されました。本事故はテネリフェ空港の事件に酷似しており、能登支援に向かう途上で殉職された5名の乗務員の方々の御冥福をお祈りするとともに、十分な原因の解明が成されることを願います。

Ⅵ 安全のために

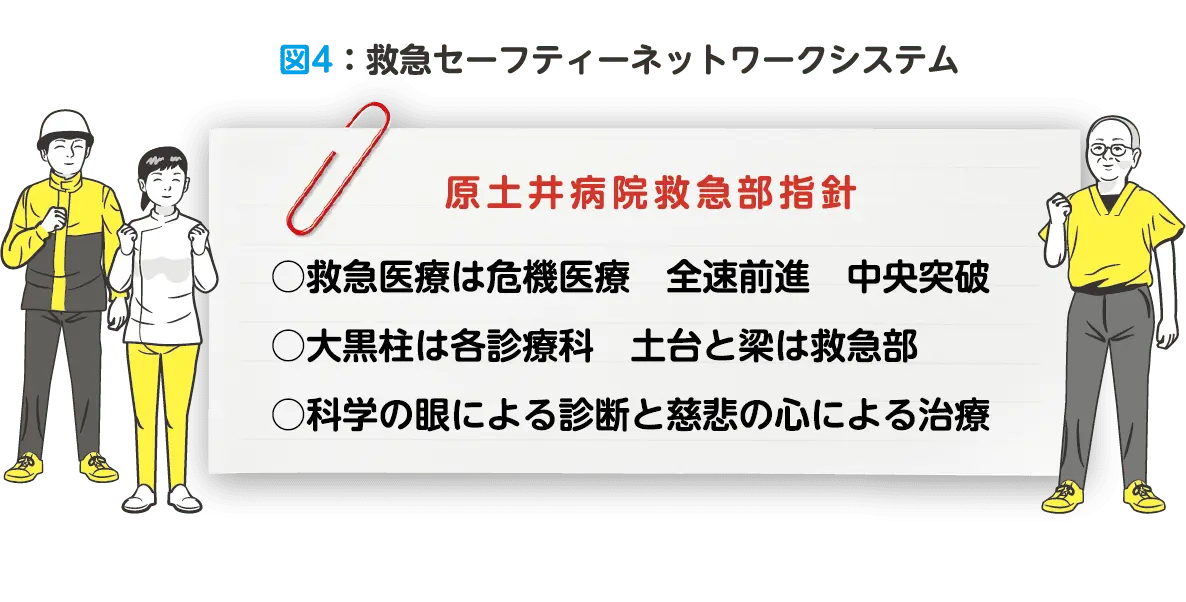

生きとし生けるものは、安全と安心を望みます。当院においてもこれまで以上に各施設の先生方と交流を深め、当地域の高齢者の皆様方に大きな安心を与えるための救急セーフティーネットワークシステムを構築して行きたいと存じます(図4)。

- インフォメーション